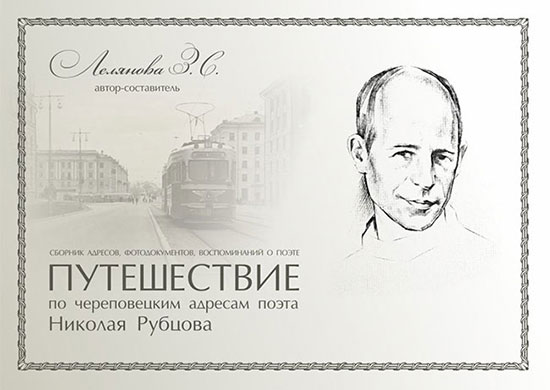

Путешествие по череповецким адресам поэта Николая Рубцова

Зинаида ЛЕЛЯНОВА

Сборник адресов, фотодокументов, воспоминаний о поэте

Однажды, ещё до открытия нашего Рубцовского центра, руководитель литературно-краеведческого клуба «Госпожа Провинция» Лидия Сергеевна Беляева принесла показать нам доклад своей ученицы из школы № 9 Инны Михеевой «Череповецкие адреса поэта Н.М. Рубцова», написанный в 2005 году. Инна стала лауреатом различных научно-практических краеведческих конференций в Череповце; успешно выступила на детских чтениях, посвящённых 70-летию со дня рождения Н.М. Рубцова (Вологда, 2006 г.); активно участвовала в VII Всероссийском конкурсе старшеклассников «Человек в истории. Россия ХХ век» (Москва, 2006 г.); вышла в финал на Х Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению (Москва, 2006 г.); получила диплом и специальный приз «За высокую филологическую культуру исследования» на VII филологической конференции «Великое русское слово» (Вологда, 2007 г.) – вот неполный список её достижений.

Сама мысль школьницы о создании списка череповецких адресов Рубцова восхитила меня. Вначале появилось желание пополнить его фотографиями домов, перечисленных Инной.

Но когда я отправилась с фотоаппаратом по городу, оказалось, что не каждый дом из списка можно отыскать, а некоторые адреса оказались неточными.

На выручку пришла Галина Михайловна Березина. Она разыскивала если не самих людей из Инниного списка, то их родственников, уточняла адреса.

К открытию Рубцовского центра (1 ноября 2011 года) решили создать небольшой стенд «Череповецкие адреса поэта Николая Рубцова» – с использованием моих фотографий. К сожалению, на этом стенде тоже не обошлось без путаницы…

Продолжая работу над адресами, подготовили для слушателей первую встречу из цикла «Путешествие по череповецким адресам Николая Рубцова», посвящённую поездке вологодских писателей по Волго-Балту. Пригласили в Дом знаний очевидцев событий 1967 года: Клавдию Васильевну Марченко и Николая Ивановича Шаверина, видевших и слышавших писателей в Красном уголке Череповецкого судоремонтно-судостроительного завода, и Александра Александровича Тихомирова, снимавшего путешествие писателей на кинокамеру. Наши дорогие гости своими рассказами пролили свет на некоторые моменты пребывания вологодских писателей в Череповце. В списке адресов появились новые объекты: пристань, теплоходы «Василий Верещагин» и «Теплотехник».

Я старалась разобраться с каждым неясным случаем. К числу таковых относилась, например, библиотекарь Антонина Петровна Кормановская, о которой мы знали только, что у неё была книга Рубцова «Лирика» с автографом автора. Подробности встречи Кормановской с Рубцовым я узнала от журналистки Риммы Сергеевны Мининой.

Через воспоминания Кормановской «высветился» журналист Иван Билык, общавшийся с Рубцовым. Римма Сергеевна подсказала несколько номеров телефонов, по которым можно было попытаться найти «следы» Билыка.

С Билыком не повезло. Зато поиски эти привели меня к журналистке Людмиле Петровне Степановой, видевшей Николая Рубцова в редакции «Сельской нови» в 1966году, и к вдове журналиста и поэта Кима Григорьева, слышавшего выступление Рубцова в сортопрокатном цехе Череповецкого металлургического завода в 1965 году.

Осенью 2012 года Татьяна Александровна Ерохина устроила встречу членов клуба «Госпожа Провинция» с бывшим диктором череповецкого телевидения Ольгой Ивановной Ушановой. Ольга Ушанова рассказала о выступлении Николая Рубцова на череповецком телевидении. В списке «адресов» появились дополнения…

Так шаг за шагом продвигались мы к сборнику «Путешествие по череповецким адресам Николая Рубцова».

Стало очевидно, что составлять сборник надо на основе воспоминаний письменных, либо переданных родными или друзьями, как, например, у А.П. Кормановской, Кима Григорьева или Игоря Воробьёва.

И обязательно дополнить сборник теми адресами, где Рубцов пусть и не был, но там живут или жили люди, для которых встреча с поэтом стала настолько большим явлением, что память о нём они берегут много лет.

Тогда наш Череповец предстанет перед любителями творчества Николая Рубцова хранителем живой памяти о поэте.

Проходя, к примеру, по улице Ленина мимо дома № 115, в котором жил художник Евгений Соколов, Вы невольно вспомните изумительную картину «В минуты музыки. Поэт», написанную Соколовым красками из растёртых разноцветных камушков, собранных художником на берегу Бородавского озера близ Ферапонтова…

Надеюсь, что для всех, кому дорого имя Николая Рубцова, факты, собранные в сборнике, перестанут казаться далёкими, и сам Рубцов станет ближе и понятнее.

Во время работы над сборником мне помогали добрые люди: находили нужные фотографии, воспоминания, предоставляли материалы из своих домашних архивов и т.д.

Хочется всех поблагодарить и назвать поимённо:

Галина Михайловна Березина,

член литературно-краеведческого клуба «Госпожа Провинция»;

Татьяна Александровна Ерохина,

член литературно-краеведческого клуба «Госпожа Провинция»;

Валентина Васильевна Машкова,

член литературно-краеведческого клуба «Госпожа Провинция»;

Антонина Александровна Силинская,

член литературно-краеведческого клуба «Госпожа Провинция»;

Надежда Леонидовна Деревягина,

член литературно-краеведческого клуба «Госпожа Провинция»;

Антонина Алексеевна Чумеева,

член литературно-краеведческого клуба «Госпожа Провинция»;

Римма Сергеевна Минина, журналист;

Нина Анатольевна Шевелёва,

заместитель директора МБУК "Объединение библиотек";

Лидия Иннокентьевна Кузнецова,

зав. краеведческим отделом Центральной библиотеки им. Верещагина;

Галина Николаевна Сержанова,

библиотекарь краеведческого отдела Центральной библиотеки им. Верещагина;

Екатерина Владимировна Антипова,

зам. директора МБУК «Череповецкое музейное объединение».

Екатерина Сергеевна Проворникова,

секретарь МБУК «Череповецкое музейное объединение».

Олег Сергеевич Александров,

оператор электронного набора и вёрстки ООО «Множительный центр-1».

Автор-составитель сборника Лелянова З.С.,

член литературно-краеведческого клуба «Госпожа Провинция».

* * *

Прекрасный русский поэт Николай Рубцов бывал в Череповце не однажды. Сюда он приезжал к сестре Галине, к друзьям и знакомым. Привозил свои стихи в редакции череповецких городских газет. Выступал на череповецкой студии телевидения и на встречах с читателями (во Дворце культуры строителей, на металлургическом заводе, на судоремонтно-судостроительном заводе). Отсюда отправился вместе с вологодскими поэтами в поездку по Волго-Балту.

Давайте мысленно совершим путешествие по нашему городу, узнаем, где именно бывал Рубцов, с кем встречался.

Впервые в Череповец Николай Рубцов приехал шестнадцатилетним подростком, разыскав свою сестру Галину. Было это в 1952 году.

1. Приехал он на поезде. Следовательно, первым в списке «Череповецких адресов Николая Рубцова» надо обозначить железнодорожный вокзал.

Железнодорожный вокзал в 60-е годы ХХ века.

(фото Юрия Михайловича Воронова)

К сожалению, с череповецким железнодорожным вокзалом у Николая Рубцова связан неприятный эпизод.

Вот что об этом написал в своих воспоминаниях журналист Михаил Котов:

«Однажды, когда я уже работал в «Красном Севере», встретил Рубцова, был разгар лета, и он был побрит «налысо». Спрашиваю: «Коля, чего ты так постригся?» Но он только рукой махнул. Потом мне его друзья рассказали. Тогда было заведено: всем выпускникам литинститута надо было опубликоваться один-два раза в «Литературной газете». Ему позвонили из редакции и попросили написать что-нибудь о Череповце, какое-то эссе. Он приехал в этот город, на вокзале зашёл в буфет, заказал себе 100 граммов (чего, не знаю), а может, ничего не заказал, просто воды выпил. Вид у него всегда был «не от мира сего», а тут наша зоркая милиция: ага, бродяга! Приволокли в «участок» и начали стричь – тогда такая система была. Парикмахер делает своё дело, а милиционер меж тем документы из кармана достаёт: удостоверение члена Союза писателей, командировочное удостоверение «Лит. газеты». Парикмахер заохала: «Извините, Николай Михайлович, Вас нельзя стричь». Он отвечал: «Да уж стригите, зато бесплатно». Взял тут же обратный билет и уехал в Вологду. Задание «ЛГ» не выполнил, сказал им, что заболел».

2. Галина Михайловна Рубцова (12.11.1928 – 19.03.2009), сестра Николая Рубцова, в 1952 году работала на строительстве металлургического завода и жила в общежитии на улице Вологодской, 1.

Женское общежитие на ул. Вологодской, 1, где

неделю жил

шестнадцатилетний Николай Рубцов у своей сестры Галины.

Из воспоминаний Галины Михайловны Шведовой (Рубцовой), записанных 10 февраля 1996 года:

«Коля, когда ему было шестнадцать лет, приезжал ко мне, в женское общежитие. Ему разрешили жить неделю, а больше было нельзя. Девочки говорили ему: хоть ты, Коля, и хороший мальчик, и весёлый, а нельзя больше жить. Тут же девочки живут».

На прощание она купила брату новые ботинки (его старая обувь совсем разорвалась).

3. Второй раз Николай навестил сестру в 1969 году. Она была замужем за А.М. Шведовым. Вместе воспитывали родного сына Александра Михайловича – Сергея, которого Галина Михайловна усыновила. Семья жила по адресу: Московский проспект, 44, кв. 62.

В этот доме, где жила семья Г.М. Шведовой (Рубцовой), гостил в 1969 году Николай Рубцов.

Из воспоминаний Галины Михайловны:

«Уже много позднее приезжал он в эту квартиру, где сейчас живём, с мужем моим познакомиться. Здесь он был только один раз. В 1969 г. приезжал Коля сюда в Череповец, жил у нас четыре дня перед Новым годом».

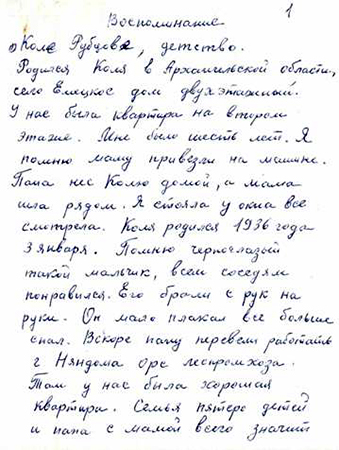

Воспоминания Г.М. Шведовой (Рубцовой)

Родился Коля в Архангельской области в селе Емецкое 3 января 1936 года. Мне было тогда шесть лет (на 3 января 1936 года Галине исполнилось семь лет – Л.З.), я стояла у окна и помню, как маму привезли с ребёнком на машине. Папа нёс Колю на руках, а мама шла рядом. Мальчик был черноглазый, всем соседям понравился, и все брали его с рук на руки. Он мало плакал и всё больше спал. Глаза его были как звёзды.

Семья наша была большая: пятеро детей и папа с мамой, всего, значит, семь человек.

Самая старшая сестра была Надя – 1924 года рождения, я (Галина) – 1928 г., Алик – 1932 г., Коля – 1936 г., Боря – 1937 г.

Папа был внешне очень интересный мужчина: чернобровый, черноглазый, с кудрявой шевелюрой. Кончил партийную школу, не один раз на курсах повышения был. Он ведь всего окончил два класса, а работал начальником ОРСа. Не один раз ездил в дом отдыха, в санаторий.

У мамы были тёмные глаза, волосы русые. Она не была такой худенькой, как я и Коля, но была она хорошей, приглядной женщиной, невысокого роста. Для меня лучше её и нет.

Портрет мамы нашей я потеряла. У нас даже её маленькой фотографии нет. В музеях везде фотографии папы.

И отец, и мать очень любили петь, причём мама чаще подпевала отцу. Папа часто пел под гармошку. Он очень любил песни петь и рассказывал много анекдотов. Анекдоты были шуточные, но не вульгарные. Папа был развитой человек, а мама скромнее была. Трижды избирали отца секретарём партийной организации. Маме он не разрешал ходить в церковь, а мама была очень верующая. У них из-за этого часто скандалы возникали, но мама всё равно ходила.

Раньше запрещалось в церковь ходить, и у нас никто из детей некрещёный, кроме меня. Я, когда прислуживала у церковных людей, Наместниковых, вот они меня и окрестили. У моей хозяйки муж был архиерей, вот они меня и окрестили.

Папа был настолько ярый коммунист, что всех детей, когда исполняли «Интернационал», выстраивал в ряд, а сам честь отдавал.

Меня всё заставлял петь «Ехали казаки», «Златые горы» (мама эту песню очень любила).

В 1938 году его посадили в тюрьму, но осудили несправедливо. Пришёл оттуда зелёный, просидев одиннадцать месяцев.

В Емецком мы жили в большом двухэтажном доме, а наша квартира была на втором этаже.

Вскоре папу перевели работать в Няндому, в ОРС леспромхоза. Там у нас была хорошая квартира.

Семья наша всё время была в разъездах, на одном месте мало жили. Его направят в один ОРС, наладит дело, всё хорошо, вдруг опять вызывают, опять назначают в другой ОРС; вот с такой оравой папа и ездил всё время. Помню, один раз мороз сильный был. У Коли одни глаза сверкали: мы всё лицо ему закрыли, чтобы не обморозить.

Маме нашей очень трудно было: папа всё время был в разъездах, и она всегда одна с нами была. Ещё нами, детьми, занималась бабушка Раиса, папина мама. Часто сказки нам рассказывала, особенно много рассказывала наизусть пушкинских сказок.

С раннего детства – Пушкин, только Пушкин. Бабушка Рая так любила Пушкина! Из всех детей больше всех пушкинские стихи помнил Коля.

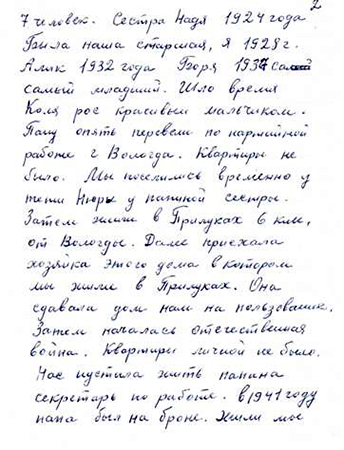

Шло время, дети подрастали, Коля – тоже, он был красивым мальчиком.

Папу же опять перевели на новое место работы – в Вологду. Квартиры не было, и мы временно поселились у папиной сестры Нюры. Затем жили в

Прилуках, это в шести километрах от Вологды. Позднее приехала и сама хозяйка этого дома, который она нам сдавала.

В 1940 г. умерла старшая сестра Надя.

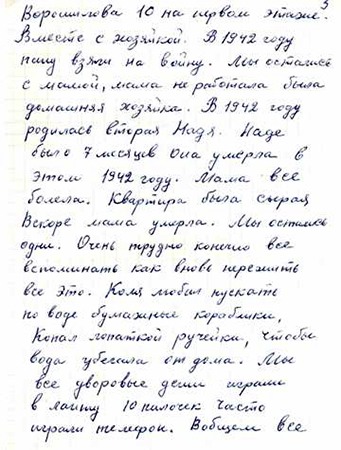

А в 1941 г. началась Отечественная война, жить нашей семье было негде. Пустила нас к себе жить папина секретарь по работе. Квартира находилась на улице Ворошилова, дом 10, на первом этаже. Жили вместе с хозяйкой.

До 1942 г. у папы была бронь, а в этом году его отправили на фронт. Мы остались с мамой, она не работала, была домашней хозяйкой.

В том же 1942 году родилась девочка, её назвали Надей в честь старшей сестры. Квартира была сырая, холодная. Маме стало плохо, когда отца взяли в армию (у неё был порок сердца). Её увезли в больницу, и она вскоре умерла. Случилось это летом (26 июня 1942 года – Л.З.).

Умерла после мамы и маленькая Надя. Накануне она сильно плакала, плакала всю ночь, и тётя Соня (папина сестра) держала её на руках. Что с ней, никто не мог сказать. Ей было семь месяцев, а она выглядела трёхмесячной. Раньше ей давали молоко, которое брали на молочной кухне, и кашу, она с удовольствием всё это кушала. Теперь же ничего в рот не брала, а всё плакала и плакала. Я вызвала врача. Доктор и говорит: «У неё зубки режутся, вот она и плачет». К утру Наденька стала затихать. Я думала, что она уснула, и укрыла её. Взяла её на руки, а она опять сильнее заплакала, так у меня на руках и умерла. И у неё, такой малютки, получился разрыв сердца. Слабенькая была. Потом утром тётя Соня приходит и говорит, что хочет её в Дом малютки отнести. А я говорю, что сестрёнка-то умерла. «А ты не заспала её?» – спрашивает тётя Соня. «Ты что, тётя Соня, как я могла её заспать, если и спать-то не ложилась. Она у меня на руках и умерла».

Очень трудно, конечно, всё вспоминать, как вновь пережить всё это?

После смерти матери детям пытались помочь – приходили из горкома партии, горкома комсомола.

Алика и Борю решили отправить в детдом, а Коле не хотелось туда идти. Он сказал мне: «Галя, а можно вместе куда-нибудь?». Я говорю, что только к тёте Соне, а у тёти Сони (папиной сестры) у самой пятеро детей было.

Тётя Соня сказала: «Галя, я тебя возьму, а Колю мне уже некуда». Я ответила, что в детдом Коле не хочется. Это уж потом он, конечно, согласился, понял, что деваться нам некуда.

Алика и Борю отправили, а мы с Колей пока остались в этой квартире на ул. Ворошилова.

Целыми днями Коля играл на улице. Очень любил пускать по воде кораблики бумажные, копался в земле, копал лопаткой канавки в снегу, чтобы вода уходила от дома.

Мы все, дворовые дети, любили играть в лапту, в «десять палочек», в «телефон». В общем, играли во все детские игры. Но жили очень трудно. Жили на то, что давали по карточкам, а это триста граммов хлеба на человека на один талон. Часто голодали. Выкупим хлеб за три дня, а потом ничего нет. Коля, однако, не унывал. Однажды выкупили хлеб за два дня, положили его в шкафчик и ушли по своим делам, а когда вернулись, буханки хлеба на месте не оказалось. Хозяйка сказала: «Тут Коля бегал, он и взял». Я говорю, что Коля никогда так не делал. Мы всегда разрежем хлеб, разделим поровну и скушаем. Коля обиделся и убежал. И нет, и нет. Рядом девочка жила, тоже в школу ходила, Зитой звали. Я ей говорю: «Зита, ведь у нас Коля-то пропал». «Да ты что? Пойди в милицию заяви». Сходили в милицию, заявили, милиция стала искать. Искали мы его три дня. Через неделю он сам пришёл, зубы чёрные-чёрные. Я спрашиваю: «Коля, где ты был?». Он и говорит: «Я в лесу был и нашёл такую ёлку, что даже дождь не промочит. И я там под этой ёлкой сочинил стихи». Никто не мешал, он был один. Вот эти стихи.

Вспомню, как жили мы

С мамой родною –

Всегда в веселье и в тепле.

Но вот наше счастье

Распалось на части –

Война наступила в стране.

Уехал отец

Защищать землю нашу,

Осталась с нами мама одна.

Но вот наступило

Большое несчастье –

Мама у нас умерла.

В детдом уезжают

Братишки родные.

Остались мы двое с сестрой,

Но вот ещё лето

Прожил в своём доме,

Поехал я тоже в детдом.

Прощай, моя дорогая сестрёнка,

Прощай, не грусти и не плачь.

В детдоме я вырасту,

Выучусь скоро,

И встретимся скоро опять.

Счастливой, весёлой

Заживём с тобой жизнью,

Покинем эти края,

Уедем подальше

От этого дома,

Не будем о нём вспоминать.

Вот такие стихи он сочинил в детстве.

Одно время его хотела усыновить женщина-соседка, всё говорила, что «больно уж мальчик-то хороший, глаза-то как звёзды». «Отдайте мне его», -

просила она. Я ответила: «Ведь он не игрушка, как его отдать?». «Ну, я усыновлю его». Потом она вдруг передумала, решила, что хулиганистый. Я, конечно, заступилась: «Вот именно, что не хулиганистый, хороший мальчик».

Но что поделаешь? Мне было двенадцать лет (тринадцать лет – Л.З.), и меня к себе взяла тётя Соня, ведь у неё и своих детей было пятеро. В общем, хотели мы с Колей быть вместе, но ничего не получилось.

Пришлось Коле уехать в детдом. Проводили мы его. Он жил сначала в Красковском детском доме, а потом его перевели в Николу. И мне, и Коле пришлось плохо – голодали.

Осталась я у тёти Сони. Училась я так: приду из школы, сяду писать, а один за юбку тянет, другой написанное размазывает. Опять пишу. Кончила я шесть классов, в седьмом недоучилась: экзамены не досидела, значит, седьмой не считается.

Потом начались и леспромхоз, и стройка, а заработки были очень маленькие.

Здесь, в Череповце, жила в общежитии по ул. Вологодской, д.1.

Коля, когда ему было шестнадцать лет, приезжал ко мне, в женское общежитие. Ему разрешили жить неделю, а больше было нельзя. Девочки говорили ему: «Хоть ты, Коля, и хороший мальчик, и весёлый, а нельзя больше жить. Тут же девочки живут».

Уже много позднее приезжал он в эту квартиру, где сейчас живём, с мужем моим познакомиться. Здесь он был только один раз.

В 1969 г. приезжал Коля сюда в Череповец, жил у нас четыре дня перед Новым годом.

Приезжал он в Череповец и на телевидение, но тогда он к нам не пришёл, а ночевал у Виктора Коротаева. Мать у Виктора была жива, я к ним

приходила, но Коля уже уехал. Он очень доволен был его матерью, потому что была она добрая, уважительная, относилась к нему как родная.

Вспоминаю прожитую жизнь, и всё чаще «вижу» маленького Колю; все у

нас в семье петь любили, Алик и Боря и пели, и на гармошке играли. Алика часто приглашали на танцы (девочки танцевали, а он играл). Один только

Коля стихи сочинял. У него это легко получалось.

Раз, два, три,

Гитара моя, звени.

Про жизнь мою плохую,

Мне хлеба не дают,

А я всё не унываю

Да песенки пою.

Больше всего он любил шуточные песни. Любимая его песенка в детстве такая:

Шла машина из Тамбова,

На пути котёнок спал.

Говорит коту машина:

-Проходи, то растопчу,

Э-э-э ха-ха, говорит, что растопчу.

Тут проехала машина,

Отдавив котёнку хвост.

И котёнок (хвост под мышку)

И машину догонять.

Повалил машину на бок

И давай её цапать.

Позднее он пел и многие современные песни. Голос у него был тихий, спокойный. Я бы сейчас так и послушала его стихи. Как в Вологде услышала его стихи по радио, меня так всю и перевернуло.

Колю мне очень жаль, потому что он тоже очень несчастный человек. Ему, конечно, много помог детский дом, а я была совсем беспризорная, сама себе предоставлена была.

Пока у тёти Сони (в Вологде) жила, в огороде копалась, с детьми водилась, полы мыла. Было мне тогда двенадцать-тринадцать лет.

А петь я всю жизнь любила, еле отстала. Стираю – пою, мою – пою. В смотрах самодеятельности участвовала, пела сольно, в хоре не упевалась. Чаще всего пела одна или дуэтом, это было, когда на стройке в Вологде работала, а работать пошла с пятнадцати лет. Поработать пришлось везде и всюду: сначала в лесхозе, потом в химлесхозе, хотя было и не под силу.

А потом взяли меня в деревню в клубе работать. Была я малограмотная, меня подучили, дали избу-читальню. В деревне была четырёхклассная школа, но не было учителя пения. Я хорошо детей учила. На смотре художественной самодеятельности они исполняли «Бухенвальдский набат» без музыкального сопровождения. Было это в Белозерске, и мои дети заняли I место. Жила я тогда в Шольском районе, в деревне Сотога. Потом отправили на двухгодичные курсы в Кириллов и дали клуб с большой библиотекой (центральная). Стала проводить тематические вечера, устные журналы, выпускала стенгазету. Было это в тридцати километрах от Белозерска в деревне Артюшино. Мне там нравилось. В деревне была восьмилетняя школа, выступали не только дети, но и учителя. Мне они очень хорошо помогали, оформляли лозунги.

Когда работала здесь (в Череповце), когда была построена первая домна, познакомилась я с Александром Михайловичем (Шведовым). Он был техник-строитель. Говорит мне: «Такая черноглазая и так хлещет кувалдой по клину».

Года два жили, а потом не поладили, и я уехала. Десять лет не жили вместе, а потом опять сошлись. Он женатым был, у него два мальчика было.

С Колей мы чаще всего встречались в Вологде, у тёти Сони.

Приехали мы с ним однажды в Вологду, а он и говорит: «Одевай своё бархатное платье, пойдём в ресторан» (это когда он уже поэтом стал, ему

гонорар дали). «Не смотри, – говорит, – на цену, а давай кушай, что выберешь». Ресторан был рядом с рынком, не помню, как он назывался.

В Вологде очень долго жила тётя Соня, она была очень добрая женщина. У папы было семь сестёр, а дяди у нас нет; у мамы же никого не было, она была одна у родителей.

С Аликом и Борей нас жизнь рано разлучила. Алик сначала был в Красковском детском доме, а потом с мачехой (Михаил Андрианович женился второй раз – Л.З.). Ему не понравилось, и он уехал. А Борю из Краскова привезли к нам, так как отец живой. Боря всё время жаловался. Приезжала тётя Шура (сестра отца – Л.З.) и увезла его в Мурманск. Теперь тёти Шуры уже нет в живых, и дальнейшая судьба Бори неизвестна. Алик был женат (у меня была его фотография, но я отдала её В.С. Белкову). Жил он долго в Ленинграде, и Коля был у него в гостях. Когда Алик уехал из Ленинграда, не знаю. Что произошло, тоже не знаю. Больше ни слуху, ни духу ни от Бори, ни от Алика.

О смерти Коли сообщила тётя Соня телеграммой. Мы с мужем вместе ездили на похороны.

У меня часто спрашивают про аленький цветочек. На самом деле был цветок, Коля его сам вырастил, только потом его затопило, и Коля расстроился. Я этот цветок хорошо помню, очень красивый был.

Вот всё кратко о его биографии.

10 февраля 1996 года.

Сестра Николая, Галина Михайловна Шведова (Рубцова)

Этими воспоминаниями Галина Михайловна поделилась на встрече с детьми в Череповецком Дворце пионеров 10 февраля 1996 года. Встречу организовала Надежда Леонидовна Деревягина, руководившая секцией литературного краеведения научного общества учащихся при Дворце пионеров.

Рассказ Галины Михайловны Шведовой записала на магнитофон школьница, Оксана Дёмина. Позднее Оксана перевела этот рассказ на бумагу.

Впервые воспоминания были опубликованы в газете «Речь», в приложении «Встреча в четверг», № 150 (19354). 8 августа 1996 года.

Участники встречи с Г.М. Шведовой во Дворце пионеров

10

февраля 1996 года (фото Оксаны Дёминой)

Встреча Галине Михайловне очень понравилась. Особенно понравилось, с каким вниманием слушали её рассказ дети и как они потом выступали перед ней со своими стихами и песнями.

Надежда Леонидовна попросила Галину Михайловну записать свои воспоминания на бумаге. И в тот же день воспоминания были написаны!

Страницы воспоминаний Г.М. Шведовой

Галина Михайловна не раз сокрушалась о том, что не сохранилось маминой фотографии.

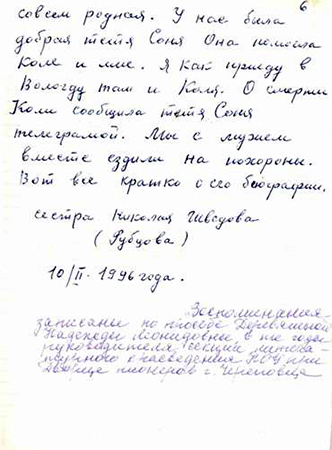

Писатель Николай Коняев в своей книге «Николай Рубцов. Ангел Родины», изданной издательством Алгоритм в 2007 году, поместил фотографию неизвестной женщины с подписью: «Мать – Александра Михайловна Рубцова».

Мы, члены клуба «Госпожа Провинция», показали книгу Галине Михайловне Шведовой. Антонина Алексеевна Чумеева закрыла подпись рядом с фотографией и спросила Галину Михайловну: «Кто это?» Галина Михайловна посмотрела и спокойно ответила: «Это тётя Шура, сестра отца». Тогда мы попросили её оставить своё пояснение к фотографии, что она и сделала. И прямо на книге написала: «Тётя Шура, сестра моего отца. Писала Галина Михайловна Шведова (Рубцова). 29.01.08 г.»

На этой встрече присутствовали: Шведов Сергей Александрович, Чумеева Антонина Алексеевна, Деревягина Надежда Леонидовна, Лелянова Зинаида Степановна.

Разворот книги. Слева – страница 160, справа – вклейка с фотографиями

Галина Михайловна и Сергей Александрович Шведовы

(фото Оксаны Дёминой)

Друзья из клуба «Госпожа Провинция» Н.В. Фоминых, Н.Л. Деревягина и

Т.Т. Савченко в гостях у Галины Михайловны

Шведовой (фото Леляновой З.С.)

К Галине Михайловне приезжали из Санкт-Петербурга Елена Николаевна Рубцова (дочь поэта) со своими дочками, Машенькой и Анечкой.

Г.М. Шведова во дворе своего дома по Московскому проспекту,

44,

с Леной Рубцовой и её дочками (внучками Николая Рубцова) Машей

и Аней

Козловскими. Фото Антонины Алексеевны Чумеевой.

4. В воспоминаниях Галины Михайловны Шведовой упоминается о том, что Николай Рубцов бывал в доме Коротаевых.

Мама поэта Виктора Коротаева, Александра Александровна Хромова, с младшим сыном Олегом жили в Череповце на улице Ленина, 167, кв. 16.

На переднем плане: мать Александра Александровна Хромова, брат Олег, отец Вениамин Александрович Коротаев. На заднем плане: Виктор Коротаев с дядей Клеоником Александровичем Хромовым. Фото из книги Виктора Коротаева «Прекрасно однажды в России родиться». Стихотворения разных лет. (НП «Русский культурный центр», Вологда, 2009).

В этом доме, в двухкомнатной квартире, (первый подъезд,

четвёртый этаж, окна –

справа от входа в подъезд) жила семья Коротаевых, где

любил бывать Николай Рубцов

Александра Александровна очень тепло относилась к Николаю Рубцову, и он тоже уважал её, любил и даже называл матушкой.

…В это время заснул Коротаев,

Как в берлогу залёгший медведь,

Потому что у строгих хозяев

До утра не позволят балдеть.

5. В доме Коротаевых встретился с Николаем Рубцовым череповецкий поэт и прозаик Михаил Ганичев.

Михаил Михайлович Ганичев учился в Литературном институте в одно время с Николаем Рубцовым.

Опять влекусь на клеверный простор,

Опять брожу по глинистым дорогам,

Опять встречает мой упорный взор,

Зарю холодную над дальним стогом.

Когда я буду умирать,

А умирать, конечно, буду,

Ты загляни мне под кровать,

И сдай порожнюю посуду.

Я умру в крещенские морозы,

Я умру, когда трещат березы,

А весною ужас будет полный:

На погост речные хлынут волны…

Михаил Михайлович живёт в Череповце на улице Юбилейной, 36.

6. О своей встрече с Рубцовым, произошедшей в доме Коротаевых, вспоминает Тамара Андреевна Лукоянова, бывший секретарь комитета комсомола Череповецкого завода железо-бетонных изделий и конструкций.

Воспоминания о встрече с поэтами Николаем Рубцовым и Виктором Коротаевым

Т.А. Лукоянова проживает на ул. Ломоносова, 20

7. В 1965 году Николай Рубцов впервые появился на телестудии Череповца (улица Ломоносова, 31).

Череповецкий телецентр (фото Ю.М. Воронова)

О.И. Ушанова

8. Ольга Ивановна Ушанова, диктор Череповецкого телевидения с 1959 по 1987 годы, вспоминает о своих впечатлениях от встречи с поэтом:

Рассказ Ольги Ушановой прозвучал в фильме «До конца, до тихого креста пусть душа останется чиста!», снятого в 2007 году. Режиссёр-оператор Максим Ушанов, консультант Рудольф Ушанов.

Записала рассказ Лелянова З.С.

Ольга Ивановна Ушанова с семьёй жила на проспекте Строителей, 3, а с 1979 года до отъезда из Череповца – на Советском проспекте, 69.

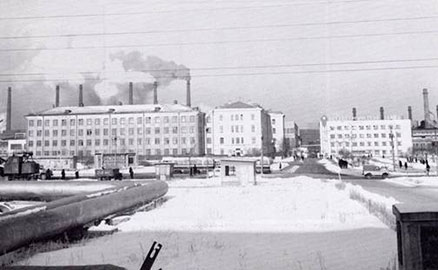

9. В 1965 году Николай Рубцов выступил со своими стихами перед рабочими сортопрокатного цеха Череповецкого металлургического завода.

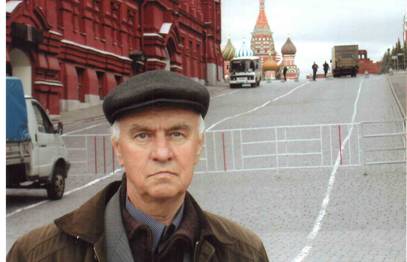

10. На этой встрече с поэтом присутствовал и Ким Александрович Григорьев, работавший в ту пору в сортопрокатном цехе.

Ким Александрович Григорьев

Череповецкий металлургический завод в 1960-е годы.

Ким Григорьев и сам писал стихи. С творчеством Николая Рубцова он ещё не был знаком. Услышав выступление Рубцова, Ким Александрович сразу почувствовал: вот НАСТОЯЩИЙ поэт. С тех пор Рубцов стал его любимым поэтом. К сожалению, письменных воспоминаний Ким Григорьев не оставил. Вдова его, Антонина Фёдоровна Григорьева, рассказала, каким радостным и взволнованным был Ким после встречи с Рубцовым, как восхищался выступлением интересного поэта.

Антонина Федоровна поведала о том, что в 60-е годы в заводских цехах нашего города нередко выступали студенты Литературного института. Молодым литераторам вменялось в обязанность читать свои произведения на публике. Так студенты, практически ещё мало где публиковавшиеся, проверяли, как слушатели воспринимают их творения. После встречи надо было обязательно получить подпись кого-либо из слушателей в подтверждение того, что действительно встреча состоялась. Очень ценно было заполучить и отзывы слушателей. Подписи и отзывы требовались для отчёта в институте. На встречи литераторы приходили обычно группами. Например, из Вологды приезжали Романов, Оботуров, Чухин и другие. Однажды с ними появился и Николай Рубцов…

Ким Александрович Григорьев жил на улице Горького, 71